与“不见面”的哲学家“见面”

上午九时三十分,“以脸为书——杨小彦学人肖像暨手稿展”在中山大学广州校区南校园锡昌堂一楼展厅开幕,展览由中山大学哲学系、中山大学艺术学院、中山大学人文学部主办,校内外嘉宾共50余人出席,中山大学哲学系周春健教授主持开幕式。

开幕式现场

脸、书、人

周春健教授首先介绍了中山大学艺术学院杨小彦教授的艺术经历以及展览肖像手稿的创作渊源。杨小彦教授以他油画专业的功底和艺术史、新闻传播学与摄影史的视野创作的学者肖像以19-20世纪的中外文学、艺术、哲学领域的巨人为主,通过漫画式的水墨白描或夸张、或深刻地将不同学者的“脸”与画家对于不同学者的“书”的理解结合起来,形象地道出了学者与他们思想的“外”与“内”的关系。

2020年疫情期间,杨小彦教授住在温哥华的家中,便开始创作这批肖像画,后来也在不同地方展出过,今天在中山大学哲学系这个特别的空间内展示其中哲学家系列的肖像画,对于我们思考学人与学问、艺术与哲学的关系会带来不一样的启发。

周春健教授主持

广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌教授在致辞中指出,杨小彦教授的这批肖像画有十分特别之处,他不仅是在画一个对象,还在画这个对象后面的书和思想。我们通常知道,有的学者外貌并不显深刻,但他的思想深刻,所以我们怎么才能反映一个人深刻的思想和反映这个深刻的人,杨小彦教授的画给了我们一个很“深刻”的体现。

胡斌教授致辞

艺术与哲学

中山大学人文学部主任、哲学系陈少明教授认为,对于肖像画的处理涉及到身体的哲学,除了哲学的思考以外,绘画的艺术要处理的是其中最具象的和最抽象的协调问题,这就需要极大的想象力。思维的力量在绘画中是要充分体现的,这是艺术和哲学相通的地方;但哲学是要从想象中清醒过来的,艺术倒过来通常最需要酒神精神的覆盖。小彦教授的这些画不仅是按照我们通常对于这些哲学家的印象,还加入了他自己的生动理解,这是非常有趣的,也给我们提供了另外一种认识这些哲学家的可能。杨小彦画出了我们“不见面”的哲学家的肖像,会给我们的学生在平时读书、做研究时激发很好的灵感。

陈少明教授致辞

中山大学人文社科处处长、哲学系主任张伟教授表示,欣赏杨小彦教授的画给自己带来了很多思考,特别是其中一幅德国现象学家马克斯·舍勒的肖像。因为对于舍勒的熟悉,张伟教授表示当自己去“读”一个哲学家的“脸”的时候,发现这个“脸”的背后也有他自身的生成性,这个生成性更聚焦的是对于这个“脸”的意义。比方说,基于对舍勒的理解,作为观众的张教授对于这幅画想要展示出来的意义与作为作者的杨教授可能有不一样的看法。作为一个舍勒的研究者,张教授其实最好奇的是杨小彦教授是以一种什么样的生成和生发的机制来画这张脸的,这是一个哲学的也是一个艺术的话题。

张伟教授致辞

随后,中山大学艺术学院杨小彦教授在致辞时首先感谢了中山大学人文学部、哲学系、新闻传播学院与艺术学院对于本次展览的支持。杨小彦教授提到许多年前陈少明教授曾提醒自己,可以用清晰的哲学思想来“打扫”艺术的现场。对于寻求哲学与艺术的对话,杨小彦教授回忆了自己当知青时阅读中山大学哲学系前辈学者杨荣国先生《中国古代思想史》的经历。

面对需要创作的众多的中外哲学家的肖像,杨教授表示其中有自己熟悉的和不熟悉的哲学家,对于自己不熟悉的哲学家,杨教授的原则是一定要认真阅读他们的哲学著作,然后在大量创作练习的基础上进行琢磨,在实践的过程中生成令人满意的作品。在完成了大量的哲学家肖像后,杨小彦教授表示哲学家首先目光睿智,他们的学问、性格和“脸”之间确实存在着关系。所谓“相由心生”,这在中外的哲学与艺术中都是一个非常重要的命题。希望这个展览在给大家带来思考的同时,也可以给大家带来艺术上的愉悦。

杨小彦教授致辞

念念不忘,必有回响

作为本次展览的策展人,中山大学新闻传播学院副研究员郑梓煜表示,能为自己恩师策展是一种荣幸,面对将要到来的杨老师中山大学从教二十周年的日子,郑老师回忆了自己跟随杨教授学习的经历。郑老师表示从杨教授的身上他看到了八十年代学人的风气;从杨老师与陈少明等老师的交往中,他看到了学人间的友谊;从杨教授的学问与艺术中,他得到了快速的成长。郑老师认为,杨老师的经历呈现了跨学科的可能,实现了常人很难做到的思想研究与手头功夫的转换。杨老师通过他四十年的学习、教学经历实现了这样一种从不可能到可能的历程,这种老一辈学人的人生轨迹中所体现的精神是自己不能忘记的。

郑梓煜副研究员致辞

开幕式结束后,杨小彦教授带领大家参观展览,详细介绍了他创作不同作品时的心路历程,以及作品间不同表现手法与创作意图选择的用意。对于杨教授的详细介绍,观众表示获益良多。

导览结束后,在展厅现场举办了主题为“人格、艺术与哲学”的学术沙龙,对本次展览进行深入研讨。本次沙龙由中山大学新闻传播学院郑梓煜副研究员主持。

沙龙现场

个人的阅读史,也是时代的阅读史

“在我们读书的时代,虽然我们所学不同,却面对着相同的人。”陈少明教授如是说。在他看来,虽然杨小彦教授学的是艺术,自己学的是哲学,但是他们依然可以自然地形成思想上的共鸣,而这是因为在他们读书的年代,灵魂与智识可以无所顾忌地跨越学科,故而那个时代的阅读,不是一个人的阅读,而是“一群人”的阅读。陈少明教授说,在所有人都热切渴望知识的时候,人们也许缺乏对于某一个特定领域的细致研究,但却有着现如今无法比拟的开阔眼界;也正是这种“无视学科界限”的思维,造就了对知识的纯粹追求,缔结了一个时代的共鸣。而杨小彦教授的画作,正是用具象的方式,展现了他们那一代学人的深思与博学,打动着每一个与他们同时代乃至后时代的人。

吴重庆教授对此也深有感触,在他看来,杨老师的画作很有力地把他带回到了80年代的思想界。那个时代的学人饱含对时代的向往,用个人生命的真切感受去读书,所以哪怕是阅读非常抽象的哲学著作,也能够触摸到它的体温、情感与精魂,而这正是今天的读书人很难体会到的。吴重庆教授还认为,对于杨小彦教授这批精彩画作,既可以从“以脸为书”的角度理解,也可以从“以书为脸”的角度阅读。

画是具象的深刻

深刻习惯了绑定抽象,直到画作赋予其形象。胡斌教授认为,思想与人本身是既分离又统一的关系。比如我们在阅读一个学人的著作时,往往会下意识赋予他形象,比如洞穿人心的双眼、爬满智慧的胡须。然而这种基于思想赋予的形象与学人本身或许有着极大的差异,一个面相并不“深刻”的人,其思想亦可深邃如渊。以委拉斯贵兹所画《伊诺森十世》为例,胡教授指出,在这幅画中,画比本人还令人生畏,似乎画作比本人还要“深刻”,而这种超出“本人”之外的深刻,究竟如何被赋予,也许正是我们需要深思的。

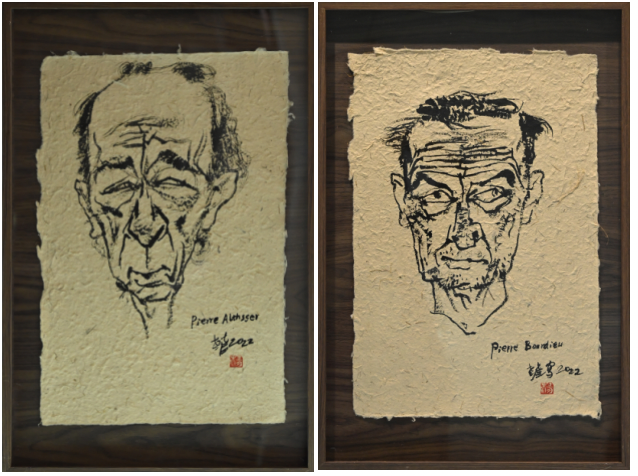

阿尔杜塞 布迪厄

周钦珊副教授在胡教授的基础上,直接给出了一个“具象”的深刻——脑门,周教授指出,脑门是非常难画的,而脑袋又恰恰是一切思想的发源,是肖像中最直观的“深刻”。而这种“深刻”的来源,毫无疑问是画作者。周教授认为,漫画本身就是一种批评,他反映着画作者的态度和价值,杨小彦老师是一个批评家,我们看批评家的画作,自然会带入批评的理解,一如我们看希特勒或丘吉尔的画,便不可能抛开作者本身去谈画作,因为画者身份的特殊性本就给了我们特殊的期待。

罗筠筠教授则是从体验的角度,指出对于艺术的“深刻”感知,必须要“真实地在场”。她认为,现场观展和手机看图,所得体验不啻云泥之别,扁平的图片不可能还原现场身临其境的震撼。罗教授说,顾恺之说画作要“以形写神”,而杨小彦教授的画则是“以神写形”。因为杨教授的学人肖像画,是基于自身对于这些学人思想的深刻理解,所产出的属于他自己的具象“思想”,顾盼之间,尽是神采。

叔本华 尼采

对此,杨小彦教授也给出了自己对于“深刻”的理解,他说王肇民先生有一句名言:“对象深刻,眼光深刻,画法深刻,三者合一,必是好画。”此话讲得有力,但仍嫌不够,究竟什么是深刻?杨小彦教授风趣地说,所谓对象深刻,往往是因为对象长得不标准,俊美是难以描绘的,越是稀奇古怪的长相,越好找到特点,从而也就越好画,于是明白,远离标准就是一种深刻。

让漫画给思维“松绑”

漫画是画笔的张扬,也是思想的释放。蔡涛教授表示,漫画的背后,是思想的自由。而杨小彦教授的画作给他的第一印象,就是漫画。漫画一方面是敏锐的观察,另一方面是有意识保持疏离感的调侃。漫画的夸张让作者保持了更多的能动性,也赋予了读者能动性,而这种能动性就带来了思想的快乐。蔡教授说,自己有时候也会读哲学的书,实在读不下去的时候,便特别想画画。绘画如何激发人的观察?阅读又如何激发我们对形象的思考?这些值得思考的问题,交互催动着画笔,在艰深的思想世界里舞动起来。

弗洛伊德 福柯 哈耶克

陈国辉教授也认为,正是漫画的夸张,把我们原本看的书丰满起来。杨小彦教授以其庞大的知识视野,进行着“文”与“图”的媒介转换,这种媒介的转换,给思想的表达提供了更多可能。陈教授以罗丹作巴尔扎克雕像类比,认为漫画的夸张,同样是对“典型状态”的抓取与放大,而这就需要对画中人有超越其文字之外的深刻理解,才能通过这样的“夸张”,充分体现画中人的内在性格。

安东强教授对此也深表赞同,作为一位历史学者,他感受到历史学对于“真实”的偏爱,然而完全的真实又往往因为没有特点而丧失魅力。安教授认为,漫画的夸张便是在呈现“绝对真实”无法表达的“特性”,而这种特性终会在无数双眼睛的凝望下,汇聚成思想的洪流。

李艳红教授则从一个“观众”的角度指出,展览的意义在于建立艺术家和普通公众的联结。她认为,杨小彦教授的艺术风格是跳脱的,而这种跳脱尤其体现在他将“天马行空”的创作与“无拘无束”的阅读结合起来,让抽象的活动拥有了具象的色彩。李教授认为,杨小彦教授的跳脱既是他自己独特的自由,同时也给了我们“观众”自由。也许在欣赏杨教授画作的过程中,我们未必能解读到画作的独特风格,也不一定能理解到他对哲学的传达,但是只要能有所收获,有不同的体验,便已弥足珍贵。李教授对于锡昌堂的这一文化空间尤其赞赏,她认为,作为高校,应该有更多这样促进思想交流的“第三空间”。

“脸”,一种静谧的表达

肖像展现的是一张张无声的“脸”,而“脸”的“主人”却催它说话。“主人”是谁,张伟教授从本人、作者和读者三个层面表达了他的理解。首先,“脸”与本人是一种怎样的关系?张伟教授认为,当我们面对一副肖像画时,立刻便会产生“画作是否像本人”的思考,从哲学的意义上来说,画作是对“本人”的模拟,即本人也有他作为其本身的意义的呈现。由此便引申出第二个问题,即画作者通过这一张张“脸”,想要呈现什么意义。张伟教授以杨小彦教授的自画像为例,认为这是本人、作者、读者都在场的实例。在这个场域内,本人的“脸”、画作的“脸”以及读者看到的“脸”形成了三种交织缠绕又各自不同的意义。而这三种基于不同“观察”产生的意义,往往又蕴含着观察者基于自身所处时代的独特眼光。

胡塞尔 海德格尔 舍勒

郭伟其教授也认为“脸”的问题是一个很重要的问题。例如汉斯·贝尔廷所著《脸的历史》,便是对脸和图像之间张力的探索。他以罗聘所画袁枚肖像举例,认为对于肖像画,我们未必是通过画作去窥探被画者本人,而是要去思考不同的画家如何去画这样一个人。在肖像画中,“脸”固然可以是被画者实然的脸,但更多时候,则是作者表达出来的“脸”。这正如袁枚在画上的题跋所说:“两峰居士为我画像,两峰以为是我也,家人以为非我也,两争不决……我亦有二我,家人目中之我,一我也,两峰画中之我,一我也……”

朱刚教授则借用列维纳斯的说法,认为脸是语言,是表达。当我们观看一张脸时,脸也在看我们。带入到这次画展中,无论是观看者在观看画作的过程中,还是画作者绘画的过程中,恐怕都难免被画作本身所凝视。尤其对于画作者来说,这种“被凝视”的感受或许也会随着作者的画笔,不自觉地流露在画作中,反映着画家内心的变化。

这也正如杨玉昌教授所说:相由心生,直观的相和隐藏的心从来都是紧密联系在一起的。也正因如此,杨教授认为,艺术往往可以在医学治疗中发挥很大的作用,比如虽然我们无法和精神病人、自闭症患者进行直接有效的交流,但是我们却可以通过他们的绘画,理解他们的内心世界。可以说,绘画填补了语言的边界,给人与人之间的交流提供了更多的可能。

曹坚教授则是直接点明了“脸”的终极性,他说中国人自古以来便极为强调“脸面”,即便是在西方文化里,脸也具有着独一无二的意义。在亚当、夏娃被赶出伊甸园之后,人和神不再见面,因此,寻求人和神的再见面就成为了西方的恒久追求。曹教授认为,见面是一种关系的建立,也是一种交流,而哲学系正是“以书为脸”,用书本建立起了思想的交流。此外,曹教授敏锐地指出,杨小彦教授画作所建立的,是他自己与思想家的关系,作为观众,我们要清醒意识到其中包含的两种他异性,从而进一步追问,在画作所呈现的内容之外,还有哪些内容没有被表现?而这也许正是留给观众去开发的空间。

沙龙最后,陈少明教授围绕对“脸”的思考,向杨小彦教授提出了一个问题:脸既可以是“脸所有者”自然内心世界的显现,也可以是“脸所有者”存心“演绎”“装扮”后的呈现。如此一来,在绘画的过程中,我们又该如何判断,自己所呈现的或者需要呈现的,究竟是哪一张脸?

杨小彦教授对此给出了自己的答案,他表明在琢磨这些学人照片或画像的过程中,的确发现许多名人的肖像存在表演性,比如叔本华的肖像,便是在刻意表现出怪异。而这种表演与怪异对于画家来说是“友善”的,毫不表演的人才是最难画的。

杨小彦教授以自己所画王国维肖像举例,对于这样一位发出“五十之年,只欠一死”感慨的人物,如何描绘其死亡的意义与内心的忧苦?或许只有通过沉默的画像中歪斜的嘴巴、露出的牙才能表达……据此,杨小彦教授重申了之前提到的观点,越是远离标准的“表达”越深刻,也越能表现人物内在的性格,而绘画者所享受的,也正是一种在照片、性格和长相之间游走的快乐。

(撰文:谢佩霖、何擎宇;摄影:施雨)

“以脸为书——杨小彦学人肖像暨手稿展”将持续至2024年1月9日,热诚欢迎各界友朋前来参观指导!